それでも日本人は「戦争」を選んだ

中国は絶大な犠牲を決心しなければならない。この絶大な犠牲の限界を考えるにあたり、次の三つを覚悟しなければならない。第一に、中国沿岸の港湾や長江の下流地域が全て占領される。そのためには、敵国は海軍を大動員しなければならない。第二に、河北、山東、チャハル、綏遠、山西、河南といった諸省は陥落し、占領される。そのためには、敵国は陸軍を大動員しなければならない。第三に、長江が封鎖され、財政が崩壊し、天津、上海も占領される。そのためには日本は欧米と直接に衝突しなければならない。我々はこのような困難な状況下におかれても、一切顧みないで苦戦を堅持していれば、二、三年以内に次の結果は期待できるだろう。[中略]満州に駐在した日本軍が西方や南方に移動しなければならなくなり、ソ連はつけ込む機会が来たと判断する。世界中の人が中国に同情する。英米および香港、フィリピンが切迫した驚異を感じ、極東における居留民と利益を守ろうと、英米は軍艦を派遣せざるをえなくなる。太平洋の海鮮がそれによって迫ってくる。以上のような状況に至ってからはじめて太平洋での世界戦争の実現を促進できる。したがって、我々は、三、四年の間は他国参戦なしの単独の苦戦を覚悟しなければならない。日本の武士は切腹を自殺の方法とするが、その実行には介錯人が必要である。今日、日本は全民族切腹の道を歩いている。上記の戦略は「日本切腹、中国介錯」というこの八文字にまとめられよう。

祖父の戦争

祖父が存命の時ならば、直接聞けたのにとも思うが、生々しい話は家族には語れなかっただろう。時が経過して直接の経験者がいなくなり、怨念が解けることで、かえって歴史として正面から向き合うことができることもあるのではないか、と思う。

中国の歴史

開高健電子全集

予測不能の時代 データが明かす新たな生き方、企業、そして幸せ

Flat(均等):つながりが均等Inprovised(即興的):5分間会話が多いNon-verbal(非言語的):会話中に体がよく動くEqual(平等):発言権が平等

欲望の錬金術 伝説の広告人が明かす不合理のマーケティング

経済合理性だけを重視して行動するのを止めませんか? というのが本書のテーマ。冒頭にレッドブルが例として取り上げられる。変な味がして、量が少なくて、値段が高い飲料がどうして世界中で年間60億本も売れるのか。合理的に考えれば、美味しいものを、たくさん、安く買いたいはずなのに。著者はその理由を、レッドブルが活力増進に効き目があることを、赤い牛のマークとともに、変な味、少ない量、高い値段、が消費者の無意識に強烈に印象付けているからだという。

人間が関係する事象には、物理学と違って客観的な事実などない、当事者が何を目的としているのか、その時の文脈よって意味が違ってくるので、状況が違えば経済合理性で最も良い選択肢ではなく、最善ではないが致命的な惨事に陥ることがない、そこそこの選択をすることも十分ありうる。また、異性に選ばれるためなら、社会的な面子を維持するためなら、化粧品や洋服、クルマなどにとんでもない金額を費やすこともある。

こういう、一見非合理にみえる選択は無意識に行われ、行動した後に、もっともらしい、いかにも合理的な理由を後から付け加えることになるので、本音の理由はわかりにくいが、人にものを売ろうと思ったら、無意識下の身もふたもない理由に訴えかけるべきなのだ。

著者のローリー・サザーランドは世界的広告会社オグルビィUKの副会長。ものを売るための手練手管を知り尽くした人だ。

客観的な事実などどうでもよくて、顧客にどう思われるかが全てである例として、お菓子の材料を健康的なものに変更した場合に売り上げが落ちてしまうことをあげている。事前にテストして変更前と後で味が変わってないという結果が出たとしても、消費者は体にいい材料が使われていると聞いただけで、味が変わったと感じるのだ。大抵は、それで既存の顧客だ離れて売り上げが落ちてしまうらしい。まず、消費者にわからないように成分だけ変えて、数年してから実は健康に良い成分を使っていることをPRすべきなのだ。そうすれば、既存の顧客は離れていかないし、健康的な材料を使っていることで、そういったことに関心がある新たな顧客にも買ってもらえるかもしれない。

経済合理性とともに、ビッグデータに頼ることの危険性も著者は指摘する。どんな大量のデータであれ、データの出所は過去なのだから、それをいくらこねくり回して分析したところで、未来の状況の変化に対応する助けにはならないのだ。人間はそんな不確定な未来に生き残っていくために、行動経済学でいうところの「ヒューリスティク(発見的手法)」を進化させてきた。これは、必ず正しい答えを導けるわけではないが、ある程度のレベルで正解に近い解を得ることができる方法である。発見的手法では、答えの精度が保証されない代わりに、解答に至るまでの時間が短いのだ。

もちろん、データを無視すればいいというわけでなく、時々は合理性の裏にある無意識にまで下りて考えてみようということだ。

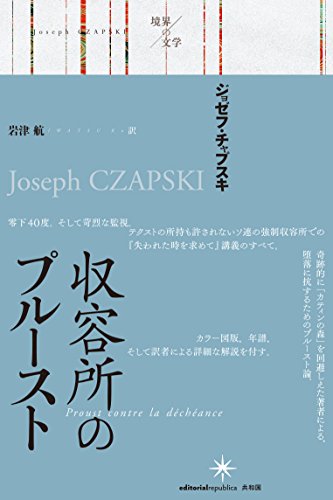

収容所のプルースト

開高健 電子全集1 漂えど沈まずー闇三部作ー

ブッダが説いたこと

著者のワールポラ。ラーフラは、スリランカ生まれの僧侶。子供の頃から僧侶としての教育をうけ、僧侶として活動するとともに、セイロン大学、カルカッタ大学で学び、フランスのパリ大学へ留学し、フランス人の仏教学者ポール・ドゥミエヴィルのもとで近代的な仏教研究を深める。その時に書かれたのが、この「ブッダが説いたこと」だ。

「苦しみは存在するが、苦しむ主体は存在しない。行為は存在するが、行為主体は存在しない。」移ろいの背後に、自らは移ろうことがない移ろいの主体はいない。ただ単に移ろいがあるだけである。人生は移ろうというのは間違っていて、人生は移ろいそのものである。

ラッセル幸福論

開高健短編選

ブルース・チャトウィン

本を買いに福井まで

スペアリブ

母が働いていた頃