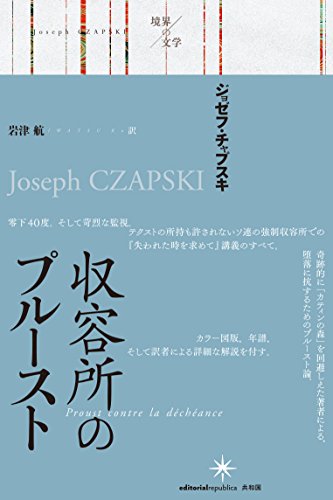

収容所のプルースト

思えば石引パブリックの本棚で、この本「収容所のプルースト」を見つけたのが3年前。第2次世界大戦中にソ連の強制収容所に入れられたポーランド人将校が、極寒の収容所内でプルーストの「失われた時を求めて」について、本もノートもなしに記憶だけを頼りに、捕虜たちを相手に講義をした。という帯の説明に惹かれた。ただ、この「収容所のプルースト」をちゃんと理解するためには、大元の小説をまずは読まなきゃと思ったのが、「失われた時を求めて」を読むことになったきっかけだ。

岩波文庫の13巻ものを読むのに1年以上かかった。最初は面白かった。同性愛の話や、思うようにならない恋人オデットに対して嫉妬の炎を燃やすスワンの心理をそこまで細かく描くかと思うくらいの、執拗な観察と記述に舌を巻いた。

7巻から8巻あたりは退屈だった。延々と続く夜会の描写。19世紀末のパリの世相が分かって入れば面白いのかもしれないが、ピンとこない。訳注や絵もまじえて、解説してくれるのだが、解説をその都度読むのも、読書のリズムが寸断されてイライラするのだ。途中で投げ出そうかとも思ったが、ここは我慢して読み進めた。

10巻を過ぎると、アルベルチーヌと主人公のお話が大きく動くので、再び面白く読めたい。

内容は「失われた時を求めて」の解説。面白かったのは、プルーストはアレヤコレヤの長大な時間の流れをそのまま小説に閉じ込めたかったらしく、最初は全てを1冊の本にまとめてしまって、章立てもせず、改行もなしに、時間の流れ、意識の流れそのままのような形式にしたかったらしい。

一文がやたらと長くて、だらだらと続く時間の流れそのままを体験するかのような文体で思い出した。吉田健一の文体と同じではないか。

吉田健一の小説「金沢」や「時間」は、一文が異様に長く、改行もなく、時間の流れのように話が進む。読んでいる時の感覚も似ている。一文が長すぎて、もはや論理的に文章を追えなくなり、文章のリズムや表現に身をまかせるしかなくなるのだ。文字を追っているうちに、居眠りをしているのか本を読んでいるのかさえ定かではなくなる、朦朧としてくるのだ。プルーストも吉田も、最初は何じゃこりゃ、何言ってるのか全然頭に入ってこないと思うが、文体に身を任せていると心地良くなってくる。

そこに書いてあったのは、人や景色を見るという行為は、見る人が過ごしてきた過去の体験の蓄積があっての、その人であり、景色なのだ。その人を特徴を箇条書きにすれば捉えられるものでもなく、記憶の積み重ねを踏まえて見えてくるものがある。プルウストはその記憶の積み重ねを、そのまま小説に描いて、その積み重ねを踏まえてどう見えるかまでも読者に体験させようとしている、というようなことが書いてあった気がする。

吉田の小説も記憶の流れ、時間の流れを総体として読者に経験させようとしている。プルーストと同じことを試みようとしたのではないか。